总台央视记者 高媛:我现在所在这个地方,就是我国首个完全自主研发的全自动化码头,山东港口青岛港自动化码头三期。我身边已经停靠了一艘来自新西兰的巨轮,上面载有2000多个集装箱,它们将是这个全自动化码头的第一批“客人”。现在,第一个集装箱正被缓缓吊起。如果仔细看的话,可以发现这个桥吊上没有工人操作,甚至给操作员坐的位置都没有。再往远处看我们能看到,整个码头虽然繁忙,却连一个工人都看不到。但如果在传统码头,驾驶桥吊的司机不仅要在高空弓着脖子低头操作桥吊,地面上的装卸工人此时也要露天作业。

总台央视记者 高媛:我现在站在离地面2米多高的位置上,依然感到海边的风非常大,这里的温度比在市区要低5至6度。据现场人员说,海边的气温比较低,因此在传统码头,一线工人上夜班时,六月份都还在穿棉衣,更不用说像现在这样的寒冬腊月。所以,码头工人露天工作的环境还是非常艰苦的。

总台央视记者 高媛:过去,这样一个集装箱从卸下船,然后运输到堆场的环节,至少需要3个司机和多位保障人员,在今天这样的寒风中现场操作。现在,在全自动化码头,近两百台机械的运行几乎都不需要人工操作了。原来的装卸机械司机进入远程监控室,工作也从低头操作手柄变为了抬头点鼠标。由于整个流程都是系统自动调度、设备自动运行,所以和传统码头相比,整座码头可以节省现场工作人员80%,但整体的作业效率却提升了30%。可以说是经济、绿色、安全又高效。

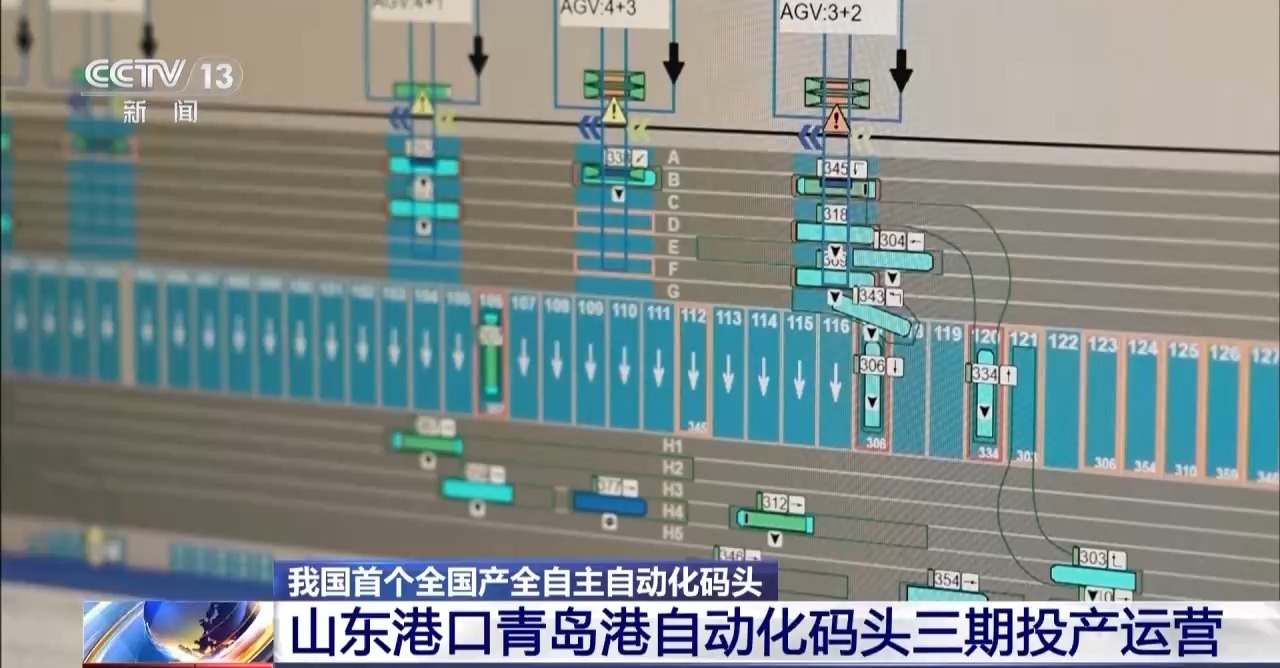

同时我还了解到,仅仅我们看到的这么一个集装箱,从卸船到进入堆场存放,再到装车拉走,会产生起吊、平移、装车、转弯等多个步骤,一共会有100多种不同的状态。要同时处理这么多个集装箱的作业状态,数据量有多大可想而知,这就需要一个拥有强大计算能力的“大脑”。今天投运的这个码头,就用上了我国首个从底层框架到上层应用都完全自主研发的集装箱智能管控系统,这套系统也是自动化码头的核心。

最近几年,尽管码头人少了,但是港口中搞科研、做研发的高技术人员变多了。就在两公里外的一栋办公楼里,青岛港科研人员联合企业、高校共同攻关,历经了上万次调试,终于突破了关键核心技术,实现了这套核心系统的纯国产化。目前,这套中国产的智能管控系统还已经推广到了国内外的其他港口上。

不仅是码头的大脑。如果把码头比作一个人的话,这座码头可以说从“大脑”到“骨骼”都是中国研发中国造。在这里,28000多种零部件都实现了国产化。有了多项自主研发新技术的赋能,山东港口青岛港自动化码头三期投产运营后,综合服务效率预计将提升6%。正是有着这不断创新的精神,我们一步步实现科技自立自强,也实现从“跟跑到领跑”的超越。